| 1. |

くせ~ |

| |

|

とりあえず電車で京浜急行の立会川まで行ってみた。改札を出ると何やら独特の匂いがする。周辺に住んでいる方には申し訳ないが、決していい香りではない。息を止めて河口に急ぐ。(良い子はまねしないように。)

大正初期、このあたりは海で潮干狩り(汐干狩)ができたらしい。 |

| |

海側から見た河口(写真中央) |

| |

|

|

|

| 2. |

歓迎 |

| |

|

海側は結構きれいだ。よく見ると小魚がたくさんいる。しばらくボーッとしていると、でかい魚が空中にジャンプした。どうやら歓迎されているようだ。 |

| |

勝島運河 |

| |

|

|

|

| 3. |

新種の魚発見!? |

| |

|

匂いにもすっかり慣れたところで散策開始。

いろいろなものがういている。写真にはないが、中には頭だけの魚が浮いていた。新種発見か!? |

| |

上流から見た河口 |

| |

|

|

|

| 4. |

まじですか? |

| |

|

河口付近の看板?が目にとまる。そして数秒かたまる。まじですか? |

| |

河口付近の看板 |

| |

|

|

|

| 5. |

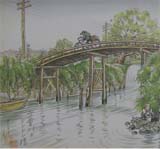

はまかわはし(濱川橋) |

| |

|

|

このあたりの地名から「濱川橋」と名づけられたこの橋は、「涙橋」とも呼ばれている。この橋が架けられたのは、徳川氏が江戸に入った1600年頃らしい。この写真の橋は昭和9年12月(1934)に架け替えられたものだ。 |

| |

濱川橋から下流を見る |

濱川橋から上流を見る |

|

| |

|

|

|

| 6. |

涙橋の由来 |

|

|

| |

|

慶安4年(1651)に鈴ヶ森に刑場が設けられ、ここで処刑される罪人は、裸馬に乗せられて江戸府内から刑場に護送されてきました。この時、親族らがひそかに見送りにきて、この橋で共に涙を流しながら別れたということから、「涙橋」と呼ぶようになりました。

~看板より~ |

| |

涙橋の由来 |

|

|

| |

|

|

|

| 7. |

べんてんはし(弁天橋) |

|

|

| |

|

明神様の弁天橋。この写真の橋は昭和6年8月に架け替えられたらしい。 |

| |

上流から見た弁天橋 |

|

|

| |

|

|

|

| 8. |

たちあいがわはし(立会川橋) |

|

| |

|

|

第一京浜に架るこの橋は大正13年8月に架けられたものある。立会川に架る橋の中で最も古いのではないだろうか?しかし残念な事に橋名のプレートが削り取られていた。返せ!このやろ。

大正初期、この橋の右側には「聖天様池」という池があったようだ。

こんな色の水でも、小魚がたくさんいた。(写真右の中央、穴付近。見えるかな?) |

| |

上流から見た立会川橋 |

小魚発見 |

|

| |

|

|

|

| 9. |

ドンドン橋 |

|

|

| |

|

大正初期の立会川橋は、丸木の一本橋で、名無しの橋であった。この橋を渡るとき、足音がドンドンと響くことから、「ドンドン橋」と言われるようになったという。満潮のときは、ドンドン橋まで潮が上がってきて、ハゼやせいごなどがぷかぷか浮いていた。聖天様池から土管で流れてくる出口には、タナゴや小鮒も棲んでいたらしい。ドンドン橋は大正13年に架け替えられた。 |

| |

ドンドン橋 |

|

|

| |

|

|

|

| 10. |

森本水車の滝 |

| |

|

大正初期、立会川橋の少し上流左側に大きな欅があったらしい。そこには、「森本水車の滝」と呼ばれる人工の堰があり、道路際には水車小屋があった。この小屋のなかで水車を回し米を搗いていた。このあたりの南は一望の田園や畑で、鈴ヶ森や大森駅の汽車まで望見できたという。このころ大森駅を「大森ステン所(ステーション)」と呼んでいたらしい。 |

| |

森本水車の滝 |

|

|

| |

|

|

|

| 11. |

川だねぇ |

| |

|

見晴らし通りの少し手前で、立会川は右に折れる。ここから上流を見た景色は、当然のことかもしれないが、いかにも川らしい。しかし、上流にすすむにつれてこのような景色は見れなくなる。ここで写真を撮っていると中年の女性と娘らしい二人連れが「何かいるの?」と声をかけてきた。「いや、何も。」と答えると「なーんだ。」と言って去っていったが、このようなちょっとした会話の中にも下町らしさを感じられる。 |

| |

見晴らし通り手前 |

|

|

| |

|

|

|

| 12. |

さくらばし(桜橋) |

|

|

| |

|

見晴らし通りに架るこの橋は、現在では架け替えられているが、昔からある橋である。この橋を渡って少し行くとヘルマン坂がある。 |

| |

左が上流 |

|

|

| |

|

|

|

| 13. |

月見橋まで |

|

|

| |

|

|

月見橋付近で突然水が少なくなる。現在の立会川は月見橋の下で地下に入る。(写真右の中央) |

| |

桜橋付近の上流 |

地上のはじまり |

|

| |

|

|

|

| 14. |

秘密の入り口? |

|

|

| |

|

月見橋の下には、ゴムのようなカーテンで仕切られた立会川の出口がある。中はどうなっているのか?!この入り口を入って行けば碑文谷まで行けるのか?! |

| |

月見橋の下 |

|

|

| |

|

|

|

| 15. |

月見橋 |

|

|

| |

|

|

現在の月見橋は全く橋らしさを感じない。現在の立会川は月見橋から上流にふたがされている。大正時代には月見橋の右側に大井町役場があった。写真右の二階建ての建物がそうである。当時の立会川は、この橋から折れて役場の前を流れていたが、改修されて現在のようになったという。この近くに堰があったので、このあたりを関ヶ原と言われるようになったらしい。写真右の川の上に見える建物は東芝である。電気工場(でんきこうば)と呼ばれていたらしい。 |

| |

現在の月見橋 |

大正8年の月見橋 |

|

| |

|

|

|

| 16. |

ここから立会道路 |

|

|

| |

|

|

月見橋から上流は立会道路になる。このあたりの立会道路は車は通れず、とてもきれいに整備された歩道になっている。今では面影も無い関ヶ原橋と中立会川橋の間には、少女の銅像がある。当然何かを意味しているのだろうが、現時点では不明。 |

| |

立会道路 |

|

|

| |

|

|

|

| 17. |

大井町駅へ |

|

|

| |

|

|

中立会川橋を過ぎると、立会道路は丸井の裏を通る。道路は線路沿いに右に曲がるが、立会川はそのままほぼ真っ直ぐに線路の下を通り、阪急百貨店の前に出る。 |

| |

中立会川橋から上流 |

大井町駅付近 |

|

| |

|

|

|